「がん」と動物たちの状況

「がん」の原因と早期発見

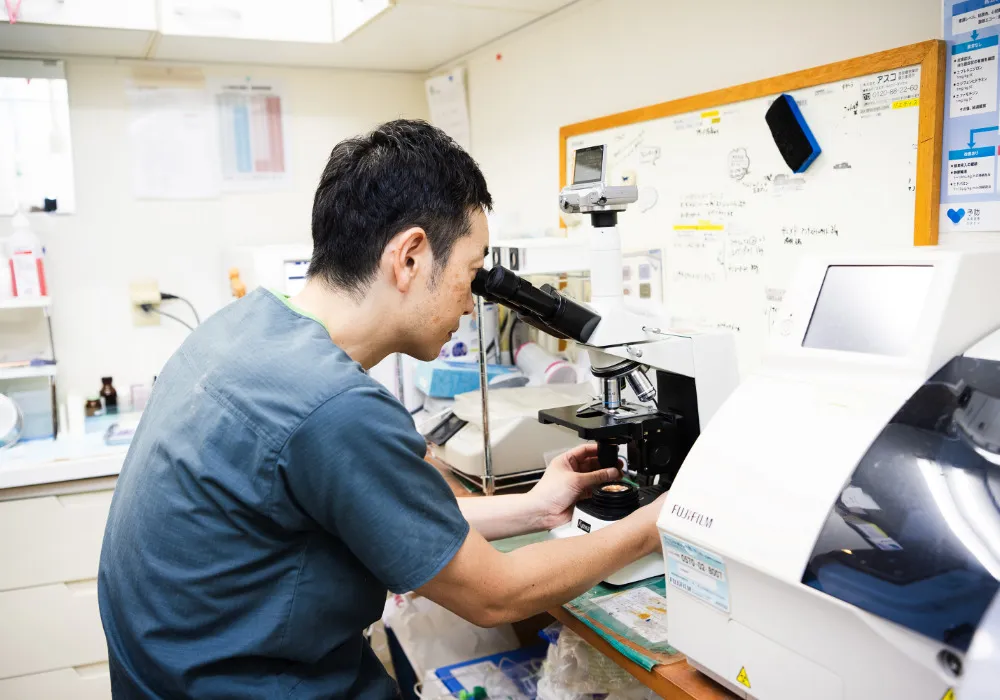

犬のがんの原因としては、遺伝的な要因があります。たとえば、フラットやバーニーズに組織球系腫瘍が多いことや、パグやレトリバーに肥満細胞腫が多いこと、ビーグルに甲状腺癌が多いこと、シェルティーに膀胱癌が多いことなどです。したがって、愛犬の家族歴・病歴を知っておくのも参考になるでしょう。加えて、年齢ががんの発生に大きくかかわっています。ペットの長寿化により、人と同様にペットにもがんが増えてきたと言えるのでしょう。犬や猫のがんの早期発見には、やはり定期的な健診が有効です。犬や猫の時間は人間よりも数倍早く進むので、特に7歳以上のシニア犬になったら、1年に2回の定期健診が望ましいでしょう。シニア向けの健診メニューにはレントゲンやエコーなどの画像診断を組み入れることをお勧めします。異常の見つからなかった健診結果も次回の健診時の比較対象として重要なデータとなるのです。健診はがんを発見するだけでなく、継続的な健康状態を知るために必要なものなのです。

さまざまな病気の可能性が考えられます。

さまざまな病気の可能性が考えられます。 肥満細胞腫、胃のがんの可能性

肥満細胞腫、胃のがんの可能性 直腸がんの可能性

直腸がんの可能性 直腸のがん、直腸を圧迫するがんの可能性

直腸のがん、直腸を圧迫するがんの可能性 膀胱がんの可能性

膀胱がんの可能性 腹腔内のがんの可能性

腹腔内のがんの可能性 骨や関節のがんの可能性

骨や関節のがんの可能性 口腔内のがんの可能性

口腔内のがんの可能性 鼻のがんの可能性

鼻のがんの可能性

肺のがんの可能性

肺のがんの可能性 皮膚のがんの可能性

皮膚のがんの可能性 腹腔内のがん破裂の可能性

腹腔内のがん破裂の可能性 再発・新病変の可能性

再発・新病変の可能性 さまざまながんの可能性

さまざまながんの可能性 口腔内のがんの可能性

口腔内のがんの可能性 さまざまながん(病気)の可能性

さまざまながん(病気)の可能性 がんの好発年齢

がんの好発年齢

「しこり」について

しこりを発見したら

飼い主さまがしこりを見つけたら、受診の際に以下のことをお聞きします。

- いつ頃、見つけたか?(何年も前、ごく最近など)

- 大きくなった速度は?(ゆっくり、急速になど)

- 増大、縮小を繰り返しているか?

- 痛みや痒みがあるか?

しこりの状態を把握し、実際に触診などを経て、しこりの正体をつきとめていきます。

当院では「しこりを見つけたらすぐに手術」とはしていません。視診、触診、経過などから必要に応じて細胞診検査に進みます。それにより、お薬などの内科療法で対応できるのか、早めに外科療法に移った方が良いのか判断するのです。腫瘍が疑われる場合や手術に進む場合などは、全身状態の把握や腫瘍の進行度の把握のために血液検査や画像診断に進みます。

1カウンセリング

2しこりのチェック

3

4

5

6

7

詳しい検査について

健康チェックや血液検査までは基本健診となりますが、それ以外には、以下のような特殊検査を行い、がんかあるいはそれ以外の疾患かの特定や治療法の決定に役立てます。

画像検査

- 消化管造影レントゲン検査(バリウム造影)

→胃内の詳細をチェック - 経静脈尿路造影X線検査

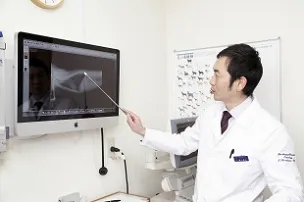

→造影剤により、尿路をチェック - 【CT・MRI検査】

→全身麻酔下で、脳・神経系の腫瘍、全身への伝播(広がり)などの精査を行う。大学病院等の専門施設をご紹介

細胞診・病理組織検査

- 細胞診

→細い注射針でしこり内の細胞を採取し、顕微鏡で観察します。体表の腫瘤であれば多くは無麻酔での検査が可能です。特徴的な細胞が採取された場合には、その場で診断が確定する場合もあります。判断の難しい場合には、ガラス標本を検査センターに送り、診断を依頼します。確定診断までできないことが多いですが、治療方針が見えてくるのです。 - 組織生検

→細胞診で悪性腫瘍は疑われるが手術前に診断名を着けておきたい場合や、診断により治療法が変わってくる場合には、麻酔をかけて腫瘍組織を採取して組織生検を行うことがあります。診断名が変わっても治療法が大きく変わらない場合には、術前の組織生検はせずに、手術などの治療に進みます。 - 病理組織検査

→手術により切除した腫瘍組織を病理組織検査に出します。診断名の確定のほか、マージン判定(取り残しがないか)、腫瘍のグレード判定(悪性度のチェック)などを行う。それにより、その後の術後補助療法(抗がん剤治療など)の必要性を検討します。

がんと診断されたら

検診などの結果、がんの可能性が高いと疑われる場合、さらに精査してその状態を把握します。早い段階で院長が診断を下したなら、当院でできるあらゆる状況を考慮して治療の方向をある程度定めたうえで、飼い主さまとのご相談になります。

がんの治療法としては、犬や猫の場合も基本的には人間同様、①外科的療法=手術、②化学療法=抗がん剤治療、③放射線療法の3大治療がメインとなります。当院では①と②の治療をできる範囲で行います。さらに大がかりな手術や③の放射線治療が必要な場合には、設備の整った二次診療施設(大学附属動物病院など)に依頼することになります。

| 治療法 | 治療内容 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| 1.外科療法 (当院で行います) | 手術により腫瘍を切除。通常はがんの治療の第一選択。 | 早期の腫瘍切除で根治の可能性あり。各治療法の中で最大の効果。 | 拡大切除により機能障害が起こる可能性あり。手術費用は高いが、一回の手術で根治するならトータルでは安いかも。 |

| 2.放射線療法 (大学病院で行います) | 放射線を照射し腫瘍の増大をゆっくりさせる。外科切除後の残存細胞を死滅させる。 | 外科切除が難しい部位に照射し、機能を温存することが出来る。 | 放射線障害がでる可能性あり。 放射線治療設備が必要。複数回の全身麻酔下での照射が必要。費用は高額になる。 |

| 3.化学療法 (抗がん剤治療) | 外科・放射線療法後、再発や転移の可能性がある場合などに行う補助的な治療。 | 抗がん剤が効きやすいリンパ腫などには第一選択治療。 | 固形がんに対して単独では効果ない。抗がん剤の副作用のリスクあり。薬の種類や治療回数によっては高額になることもる。 |

いずれにしても、がんと診断が下っても、がんの進行度や悪性度、患者の犬や猫の状態や

性格、飼い主さまの治療方針のご希望など、あらゆる要素を考慮して、いくつかの治療の選択肢を提示いたします。早期発見の場合には、完治を目指した積極的な治療をお勧めします。また、ステージⅡ~Ⅲの進行度であれば、可能性に賭けた積極的な治療や、QOL重視の治療などをお選びいただきます。さらに進行した状態であれば体調の維持を重視し、がんとの共存しながら自宅で穏やかに過ごせるようにサポートします。さまざまなケースを扱うなかで、最終的に目指すべきは、入院で時間を浪費することよりも、がんの犬や猫ができるだけ副作用を出さずに、自宅で飼い主さまと一緒にいつも通りに暮らせることだと当院では考えています。家族ともに、いつもと同じような生活が送れるようにサポートすることで患者の免疫力が上がり、寿命が延びる可能性が見込める点を重視しているからです。愛犬・愛猫ががんと診断されたら、飼い主さまは迷ったり悩んだりすることが多いかもしれませんが、決して悲観せずに、私たちと一緒に治療に前向きに臨んでください。ご質問、ご希望があれば、どうぞご遠慮なくお伝えください。ともに道を探していきましょう。

がんの治療法

外科療法=外科手術(当院にて実施)

化学療法=抗がん剤治療(当院にて実施)

放射線療法(外部病院にて実施)

栄養管理(自宅にて実施)

がんが進行した犬や猫には、栄養管理も重要な治療法のひとつです。その体内では食べ物からの栄養がうまく吸収できず、痩せていってしまう状態に陥ります。そこで、がん細胞が利用しやすい栄養素(糖や炭水化物)を減らしながら、がんに効果があるといわれるオメガ3脂肪酸を加えるなど、バランスのとれた栄養管理と療法食の指導を行い、適切な食生活でがんの進行を抑えるサポートを行います。

犬の3大疾病

がんは触って発見できるものが半分以上です。日頃のスキンシップで体中触ってあげることが大切です。外から触ることのできない胸の中や、お腹の中のがんを早期発見するにはレントゲン検査や超音波検査などの画像診断が役立ちます。初期のがんでは血液検査に異常が出ることはほとんどありませんので、7歳以降の中高齢期には画像検査を組み合わせた検診をお勧めします。

ペットにとっての時間を大切に

ペットの平均寿命が延び、犬では人と同様にがんが死因のトップとなっています。がんは心臓病や腎臓病と同様に年を取れば誰もがかかる可能性のある慢性疾患のひとつと言えます。「がん」という言葉には「不治の病」というイメージがありますが、早期発見・早期治療により完治の可能性もある病気なのです。

しこりは全てがんなの?

- いつ頃見つけたのか?(何年も前/ごく最近)

- 増大速度は?(ゆっくり/急速)

- 増大や縮小を繰り返してないですか?

- 痛みや痒みはないですか?

進行度で治療方針が変わってくる

早期に発見できた場合には完全切除により完治を目指します。

がんが増大して周囲組織に浸潤したり、領域リンパ節に転移が認められるステージⅡ~Ⅲの段階では、がんの拡大切除と術後の補助療法を組み合わせることで可能性に掛けた治療を行います。患者の状態や飼い主さんのご希望により、がんとの共存を考えた方が有利なこともあります。

遠隔転移の認められる進行したがんの場合には、完治を目指そうとするとかえって患者を弱らせてしまうことになりかねません。患者のQOL(生活の質)の維持を第一に考え、がんとの上手な共存を目指します。

このようにがんの進行度により適切な治療方針を立てることが大切なのです。

レオどうぶつ病院

レオどうぶつ病院